願成寺

寺伝によると、推古天皇二十七年(619年)に、聖徳太子によって創建されたと伝わっており、御本尊である聖観世音菩薩立像は聖徳太子の母の姿を写したものと言われている。

また、聖観世音菩薩立像は身代り観音としても信仰されている。元文年間(1736年頃)に寺に強盗が押し入った際に、住職の弟子が切りつけられそうになったが、観音様が現れ身代わりとなり難を逃れた。観音様の背中には刀傷が残っているそうだ。

※御本尊は秘仏のため、特別開帳を除き公開されていません。

【基本情報】

住所:東近江市川合町950

電話番号:0748-55-0155

観音様ご祈祷、悩み事相談等の方

午前9時から11時までに本堂にお入りください。

行事や葬儀等がございますので、事前に電話連絡の上、

予定を確認してお越しください。

※毎月9日、19日、29日(祝土日に重なる場合は変更あり)は諸行事のため休観します。

願成寺に伝わる人魚伝説

写真は平成20年に人魚サミットが願成寺で開催された際の記念碑

願成寺には人魚にまつわる伝説が残されている。

昔、願成寺の末庵に美し尼僧がいて、そこに可愛らしい小姓が毎日お手伝いに通っていたそうです。

小姓はいつしか尼僧のお供をするようになり、初めは微笑ましく思っていた村人も、小姓はどこから来ているのかと不思議に思うようになり、ある日こっそり後をつけました。

すると、小姓は佐久良川にすっと消えていき、慌てて村人が投網を投げると…小姓はなんと、人魚であったそうです。

小姓は妖怪の身でありながら尼僧を困らせたとして、哀れにもミイラにされてしまいました。

その後、見せ物として転々と人の手を渡っていましたが、夜な夜な泣き声が聞こえたり、所有の家に不幸があったりするため、願成寺に安置されたと伝わっています。

今も、人魚のミイラは願成寺に安置されています。※原則公開されていません。

石湯船(正安四年、1302年、鎌倉時代)

今は手水舎の水鉢として利用されていますが、もとは湯船であったと言われています。

仏足石(天保十三年、1842年、江戸時代)

観音堂階段横に大きな自然石(花崗岩)に刻まれたお釈迦様の足形があります。

昔はお釈迦様を直接拝むのがもったいないとして、足形を拝んだといいます。

足の文様は奈良薬師寺型で足形の大きさは約48.5センチあります。

伊勢参りの時など、旅の安全や足腰の御守護を祈願されました。

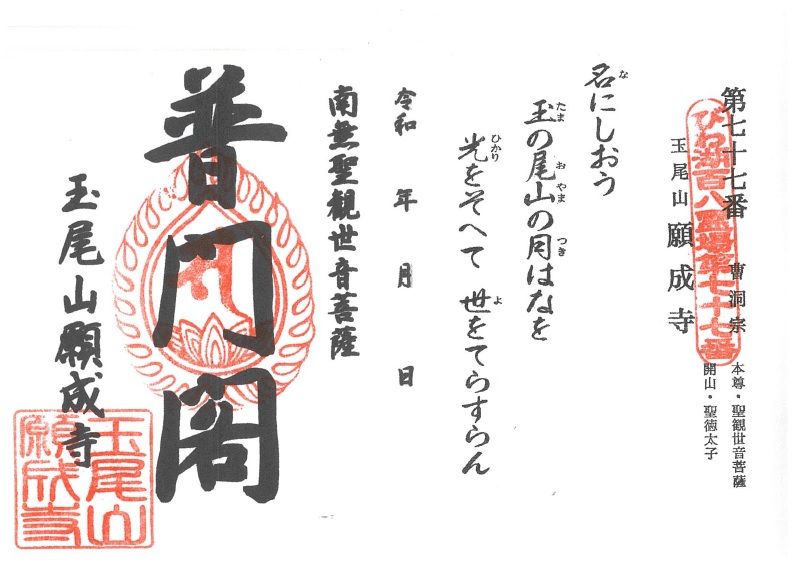

御朱印は庫裡で授与しています。